インプラントは口臭の原因になる?対処法は?

2025/7/15

口臭は、他の人から指摘された時だけでなく、自分自身で「口臭がするかもしれない」と思うだけで社交性が低下するなど、心理的な問題となります。コンプレックスを感じる方もいらっしゃるでしょう。

特に現在はスメルハラスメント(スメハラ)という言葉もあり、何かとニオイには敏感な社会にもなっています。

口臭の原因は様々ですが、インプラントも口臭の原因となるのでしょうか?今回は、そんなインプラントと口臭の関係についてご説明します。

口臭について

まずは口臭について押さえておきましょう。皆さんもご存じのとおり、口臭は、お口から漂う嫌なニオイのことを指します。

また、厚生労働省の歯科口腔保健支援事業(歯科口腔保健の実態等に関する調査)によると、歯や口腔のお悩みとして、歯の色や歯並びに次いで口臭は4番目に多く、相当数の方が口臭を気にしていることがうかがえます。

正常な口臭

正常な口臭とは、ニオイがあっても治療の必要性がない口臭です。例えば、食事の後の口臭などです。

ニンニクやニラ、玉ねぎを食べた後に口臭がした経験は誰しもあるでしょう。これは異常ではありません。

また、朝起きた時の口臭や、緊張した時の口臭(これを生理的口臭といいます)も正常な口臭です。

病的口臭

問題となる口臭は、正常でない口臭、ニオイがすべきでない時に生じる口臭です。これを病的口臭といいます。

病的口臭の原因として多いのが、磨き残しなどのお口の中の汚れ、そして虫歯や歯周病など、歯やお口のトラブルです。その他に糖尿病や腎臓病、胃腸炎など、全身的な病気が原因となることもあります。

今回のテーマであるインプラントの口臭に関係しているのも、こちらの病的口臭です。

口臭については、同じく医療法人社団千仁会 に所属するポラリス歯科・矯正歯科の提携医院である、町田歯科の詳しく知ろう!口臭の種類、原因と対策のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方は併せてご参照ください。

口臭が発生する原因

前述の病的口臭が発生する原因としては、以下のようなものがあります。

歯やお口の汚れからのニオイ

歯やお口の中に残る汚れはニオイの原因になります。この汚れは、食事の際に生じる食べかすだけではありません。

皮膚と同じように、口の中の粘膜も古くなれば剥がれて新しい粘膜に置き換わりますが、この剥がれた古い粘膜も汚れになります。

そして、これらに含まれるタンパク質をお口の中の細菌が分解する時に、ガスが発生します。このガスが口臭を引き起こすのです。

歯垢(プラーク)

歯周病は歯の周りに付着する歯垢(プラーク)が原因となる病気ですが、この歯垢(プラーク)は、細菌やタンパク質の塊です。

歯垢(プラーク)が溜まると、歯肉が腫れて炎症を起こすようになります。すると、腫れた部分は磨きにくくなり、歯垢(プラーク)が増えるだけでなく、タンパク質もたくさん集まるようになってきます。

先ほどお話ししたのと同様に、このタンパク質を細菌が分解すると、やはりニオイが発生します。虫歯も同じで、虫歯の穴の中でプラークがたまると、ニオイが生じるようになります。

舌苔(ぜったい)

舌苔(ぜったい)は、舌の表面についている白っぽい汚れのことです。舌苔の中にも、食べかすや剥がれた粘膜などがたくさん含まれているので、ガスの発生源となり、口臭の原因になります。

インプラントが口臭の原因となる理由

ではここからは、今回のテーマであるインプラントと口臭についてお話ししていきましょう。インプラントが口臭の原因になる場合は、次のような理由が考えられます。

磨き残し

インプラントも、普通の歯と同じくきれいに歯磨きをしないと、インプラントの周囲に汚れが溜まり、プラークが付着します。

インプラント周辺の磨き残しやプラークにもタンパク質が多く含まれているため、ガスが発生し、口臭の原因になってしまいます。

インプラントと上部構造の隙間

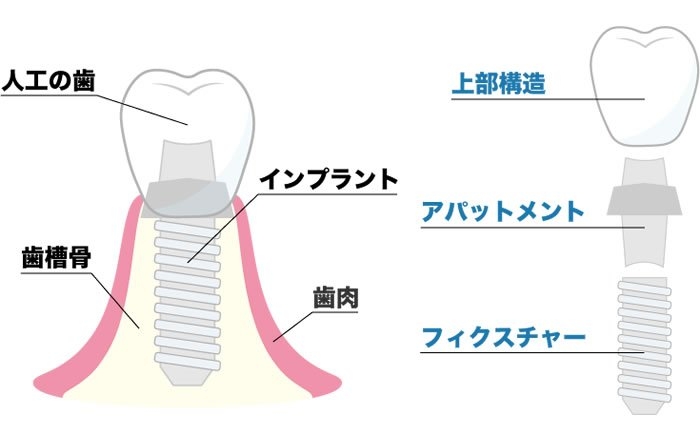

これまでインプラントコラムでお話ししてきたとおり、インプラントの被せ物を上部構造といいます。

一般的に、インプラントと上部構造は一体化しているのではなく、接着剤やネジ(スクリュー)を使って接合する方式となっています(※2ピースタイプのインプラントの場合)。

インプラント治療後のトラブルのコラムで触れたように、もし、インプラントと上部構造の間に緩みが出ると、ここに隙間が生じてきます。この隙間は歯ブラシの毛先が入らないほどの狭い隙間なのですが、口内細菌は繁殖してしまいます。

そのままの状態で放置してしまうと、やがてそこにもプラークが生じるようになり、口臭が発生してきます。

※インプラントと言っても種類は様々?構造・形状・上部構造の違いを解説のコラムで解説した、1ピースタイプのインプラントは上部構造と一体化していますが、現在主流なのは2ピースタイプです。

インプラント周囲炎

インプラントコラムでも多く取り上げてきたインプラント周囲炎は、インプラントに生じる歯周病のことです。

天然の歯でも、歯周病が悪化すると歯肉が腫れてニオイが生じることがありますが、これと同じことがインプラント周囲炎でも起こります。

インプラントによる口臭を防ぐには?

丁寧な歯磨き

口臭の原因の大部分が歯やお口の汚れなので、口臭予防の第一歩はきちんと歯磨きすることです。これは天然歯でもインプラントでも同様です。

なお、インプラントの上部構造は歯の形をしていますが、歯根に相当するインプラント体(フィクスチャー)は円筒形をしているので、普通の歯と違って磨きにくく感じるかもしれません。

ですから、インプラントの周囲は普通の歯よりも丁寧に、きれいに歯磨くように心がることが大切です。より効率的に磨きたいとお考えの方には、コラムでご紹介した電動歯ブラシもおすすめです。

インプラントの歯磨きの仕方については、インプラントの歯磨き方法と注意点のコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。

歯間ブラシ・デンタルフロスの併用

歯と歯の間は歯ブラシだけでは磨きにくいので、きれいに磨くには歯間ブラシやデンタルフロスが必要になります。

インプラントも同じで、インプラントとインプラントの間、インプラントと歯の間を磨く際に、歯間ブラシやデンタルフロスを使用した方が、より清潔な状態を保てるようになります。

歯間ブラシやデンタルフロスについても、上述のインプラントの歯磨き方法と注意点のコラムで解説していますので、ご参考になさってください。歯の間の形や大きさに合う、適切なサイズや形状の歯間ブラシを使ってきれいに磨きましょう。

メンテナンスを忘れない

インプラント治療は上部構造を装着したら終わりではありません。インプラントは定期的なメンテナンスが大切!のコラムでお話ししたように、インプラントを長持ちさせるには、治療後に定期的なメンテナンスを受ける必要があります。

メンテナンスを受けると、インプラント周囲炎の予防だけでなく、インプラントの周囲をきれいに磨いてもらえるので、口臭予防の効果も得られます。

インプラント周囲炎の治療

日々の歯磨きがおろそかになったり、体調が悪くなったりすると、インプラントの周囲で細菌が繁殖し、先述のインプラント周囲炎になることがあります。

もし、インプラントの周囲の歯肉が赤く腫れたり、出血したりしたら、インプラント周囲炎の可能性がありますので、速やかに歯科医院を受診しましょう。

お伝えしたように、インプラント周囲炎も口臭の原因になりますので、適切な治療を受けることは、インプラントからの口臭を防ぐ方法の一つになります。

正しい対策をしてインプラントからの口臭を防ごう

今回は、インプラントと口臭についてお話ししました。口臭の原因の大部分は、歯やお口の汚れ、虫歯や歯周病などの歯のトラブルです。

お伝えしたように、インプラントも、その周囲に汚れがたまっていたり、インプラント周囲炎になっていたりすれば、口臭の原因になることがあります。

インプラントからの口臭を防ぐには、セルフケアによる丁寧な歯磨きと、歯科医院でのプロの手によるメンテナンスが大切です。

インプラントオフィス大通では、治療だけでなく、インプラントの丁寧なメンテナンスも提供しております。メンテナンスを忘れず、きちんと定期的に受診することは、インプラントの口臭予防に欠かせない要素と言えるでしょう。

インプラントが原因の口臭にお悩みの方や、正しい対処法でインプラントを清潔に保ちたいとお考えの方は、どうぞお気軽に札幌のインプラントオフィス大通へお問い合わせください。