インプラントと骨粗しょう症の関係性

2025/5/26

高齢化が進む日本では、骨の健康に関わる骨粗しょう症でお悩みの方が増えていると言われています。日本生活習慣病予防協会や公益財団法人 骨粗鬆症財団のデータによると、実に1590万人もの方が骨粗しょう症に悩まされています。

骨粗しょう症は、骨量が減ると同時に、骨の構造も変化し、骨折の危険性が増す病気です。このような全身疾患は、何らかの形でインプラント治療に影響が出ることがあるので、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、インプラントと骨粗しょう症の関係性についてご紹介します。

骨粗しょう症とは?

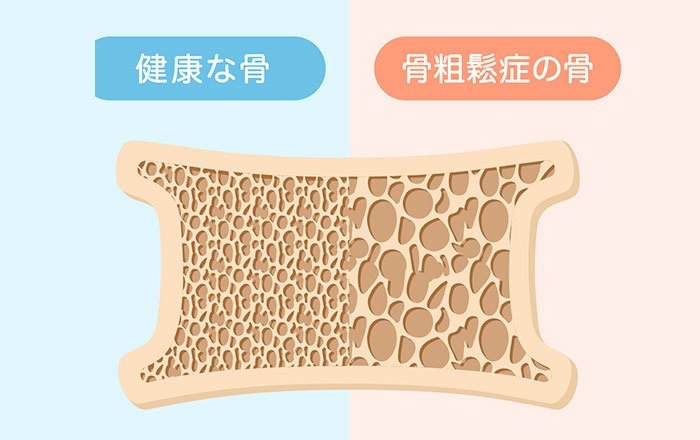

まず、骨粗しょう症について解説しましょう。冒頭でも少し触れましたが、骨粗しょう症とは、加齢や生活習慣、ホルモンバランスの変化などが原因で、骨の量が減少し、骨の質(骨の微細構造や材質など)が低下することで骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気のことです。

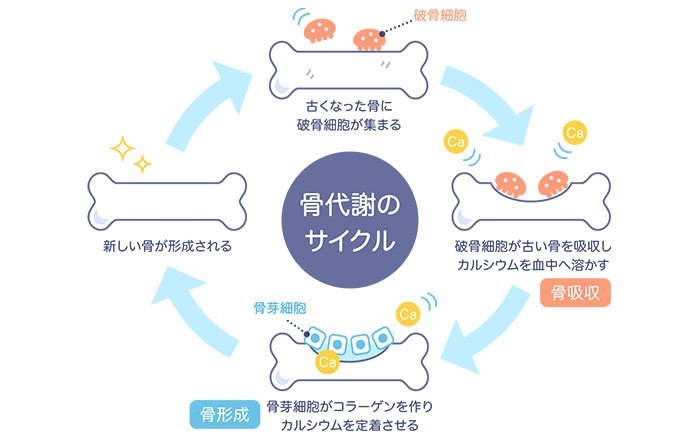

私たちの骨は、新陳代謝によって常に古い骨が壊され(骨吸収)、新しい骨が作られる(骨形成)というサイクルを繰り返しています。

骨粗しょう症になると、このバランスが崩れ、骨吸収のスピードに骨形成が追いつかなくなったり、骨形成自体が低下したりすることで骨密度が低下します。

初期には自覚症状が現れにくいため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。注意しましょう。

骨粗しょう症だとインプラント治療を受けられない?

このようにお伝えすると、「骨粗しょう症だと、インプラント治療は難しいのでは…」と心配される方もいるかもしれません。

結論から申し上げると、骨粗しょう症の症状があるからといって、必ずしもインプラント治療を諦める必要はありません。

治療の可否や計画を検討するうえで重要なのは、骨粗しょう症の進行度合いと、現在治療のために服用されている薬の種類です。状況によっては、インプラント治療の経過に影響を与える可能性があるため、歯科医師に正確な情報をお伝えいただくことがとても大切です。

ちなみに、骨粗しょう症の他にも、インプラント治療を慎重に進めるべきケースや、残念ながら治療が適さない方もいます。関連する詳しい情報は、インプラント治療は誰でも受けられる?のコラムで紹介しておりますので、併せてご参考になさってください。

インプラント治療の「結果」への影響

インプラント治療は、顎の骨にインプラント体を埋め込む手術を伴うため、手術時の影響について気になる方もいらっしゃるでしょう。

実は骨粗しょう症であることが、インプラント手術中の身体的なリスクを著しく高めるわけではありません。

ただし骨粗しょう症は、インプラント治療の成功率や、長期的な安定性に影響を与える可能性があります。

詳しくは以降でお話ししますが、インプラント体と顎の骨との結合が十分でなかったり、まれに骨の組織が壊死するといった問題が起こり得るのです。

インプラントと骨の結合が弱まる

インプラント治療を成功させるためには、コラムでも解説した、インプラント体と顎の骨がしっかりと結合するオッセオインテグレーションが必須です。

骨粗しょう症をお持ちの場合、この骨との結合に影響が出ることがあります。

結合が弱まる原因は骨強度の低下

骨粗しょう症で骨折リスクが高まるのは、骨強度が低下するためです。

骨強度は、骨の量を示す骨密度と、骨の構造や質といった骨質の2つの要素で決まります。一般的に、骨強度への寄与率は骨密度が約7割、骨質が約3割と言われますが、この骨強度が低いと、インプラント体と骨が十分に結合しにくい傾向があるのです。

したがって、骨粗しょう症による骨強度の低下は、インプラント治療の結果に影響を及ぼす可能性があります。

骨強度は事前に把握しにくい

インプラント治療を行う前には、インプラント治療を受ける前に必要な検査とは?のコラムでお伝えしたように、通常、CT撮影によって顎の骨の量や形状を詳細に評価します。

しかし、CT検査で主に評価できるのは骨密度であり、骨の微細な構造や材質といった骨質までを正確に把握することは難しいのが現状です。

そのため、骨粗しょう症の方の場合、実際の骨強度がどの程度なのかを、術前に完全に予測することは容易ではありません。

このような骨強度の評価の難しさが、治療計画を立てるうえでの一つの課題となり、結果に影響を与えることも考えられます。

骨粗しょう症治療薬が顎骨壊死を引き起こす可能性がある

顎骨壊死(がっこつえし)とは、文字どおり顎の骨の組織が部分的に死んでしまう状態を指します。

特に、骨粗しょう症の治療で用いられる薬剤の中には、顎骨壊死を引き起こすことがあり、インプラント治療を検討する際に、注意が必要です。

骨吸収抑制薬による手術後の顎骨壊死

骨粗しょう症の治療法に、ビタミンD製剤やホルモン製剤が用いられることがありますが、以下に挙げるような、骨吸収を抑える働きのある骨吸収抑制薬を使用する場合は注意が必要です。

- ビスフォスフォネート製剤(BP製剤)

- デノスマブ(抗RANKL抗体薬)

これらを使用中の方が抜歯などの外科処置を受けると、まれに処置部位の顎骨が壊死することがあります。これは薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)と呼ばれ、注意が必要な副作用の一つです。

インプラント治療後の投薬開始には注意が必要

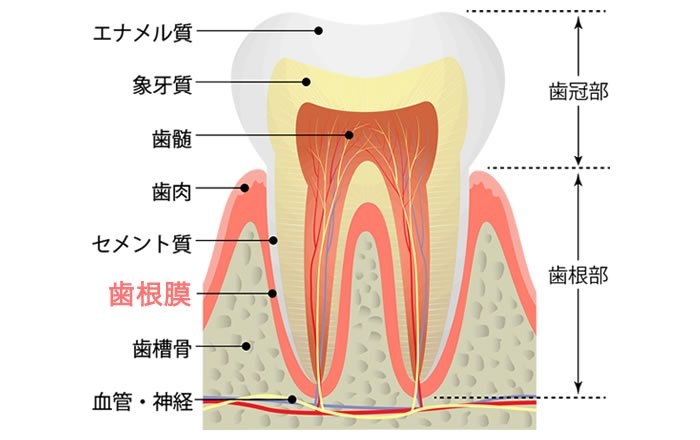

インプラントと天然歯は構造に違いがあります。 天然歯は、歯根膜(しこんまく)というクッションのような薄い膜組織を介して顎の骨と結合しています。

歯周病にかかった場合、歯根膜がある程度のバリアとなり、炎症が骨に直接広がるのを遅らせる働きがあります。

これに対して、インプラントには歯根膜がありません。インプラントの場合、コラムでも解説したインプラント周囲炎と呼ばれる歯周病に似た状態になると、炎症が骨に広がりやすい傾向があります。

インプラント治療後に、何らかの理由で骨吸収抑制薬による治療を開始した場合、もしインプラント周囲炎を発症すると、薬剤関連顎骨壊死を引き起こしてしまう可能性があるのです。

持病があってインプラント治療を希望する場合は歯科医師とよく相談を

今回はインプラント治療と骨粗しょう症の関係性についてお話ししました。骨粗しょう症であること自体は、インプラント手術中の身体的なリスクを大きく高めるわけではないことをご理解いただけたかと思います。

しかし、骨の状態や使用されている治療薬によっては、インプラント治療の成否に影響を及ぼす可能性があることも事実です。

骨粗しょう症をお持ちの方がインプラント治療を検討される際は、事前の精密検査はもちろんのこと、歯科医師から治療の利点、起こり得るリスクについて十分に説明を受け、納得したうえで治療に進むことが大切です。

インプラントオフィス大通は、北海道大学歯学部臨床教授も務める千田理事長のもと、医療法人社団 千仁会に所属する経験豊富な専門医たちが治療を担当します。

全身状態に配慮が必要な方のインプラント治療にも多くの知見と実績がありますので、骨粗しょう症との関連でご不安な点がある方も、どうぞお気軽に札幌のインプラントオフィス大通までご相談ください。