インプラントと嚥下(飲み込みやすさ)の関係

2025/10/8

「インプラントにしたいけど、飲み込みにくくなったりしないだろうか?」

「最近むせやすくなったから歯科治療に抵抗がある…」

ご自身の将来のためにインプラント治療を検討される中で、このような不安をお持ちになる方もいらっしゃいます。

特に、年齢とともに「むせやすくなった」「飲み込みにくさを感じる」といった変化を実感されている方にとっては切実な問題ですよね。

結論からお伝えすると、適切に計画・管理されたインプラント治療が嚥下(えんげ)障害を引き起こすことはまずありません。むしろ良い影響があります。

とはいえ、インプラントは外科手術を伴い、治療期間も長くなるため、気になる方ももちろんいらっしゃるでしょう。そこで今回は、インプラントと嚥下にはどのような関係があるのか、詳しく解説します。

そもそも「嚥下(えんげ)」とは?

私たちが毎日、当たり前のように行っている「食べる」という行為。冒頭でも書いたようにその中でも飲み込むという動作を専門的には「嚥下(えんげ)」と呼びます。

よく見ると、口へんに「燕(ツバメ)」という漢字が使われていますが、これはツバメの子供が、口を開けて餌をもらっている様子を示しているそうです。

英語では、飲み込むことを"swallow"といいますが、これにもツバメという意味があります。英語も日本語も飲み込むことに関しては、よく似ていますね。

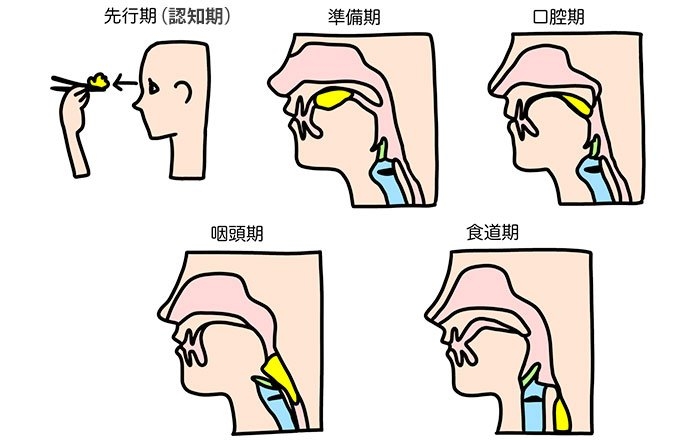

嚥下の一連の流れ

嚥下には、次のように食べ物を認識してから胃に送り込むまでの一連の流れがあります。

| ①認知期 | 食べ物の形や硬さを目で認識する段階 |

|---|---|

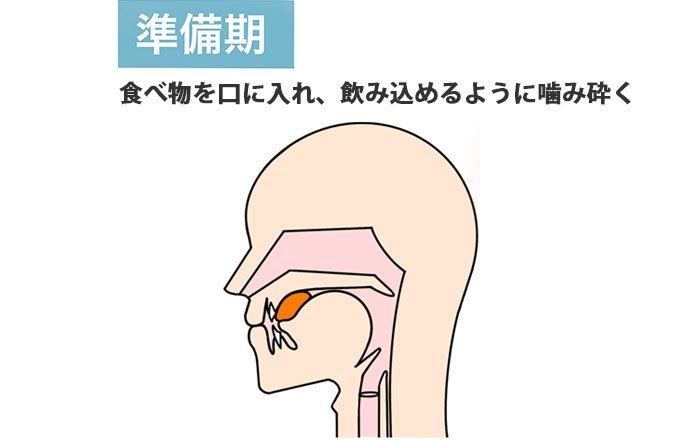

| ②準備期 | 食べ物を口に入れ、飲み込めるように噛み砕く段階 |

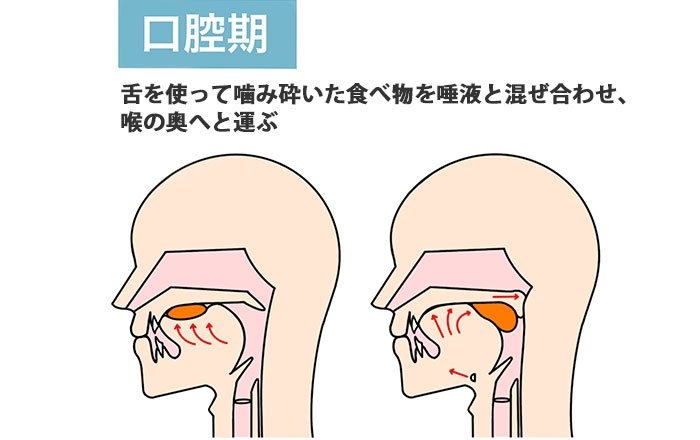

| ③口腔期 | 舌を使って噛み砕いた食べ物を唾液と混ぜ合わせ、喉の奥へと運ぶ段階 |

| ④咽頭期 | 喉の奥から食道の入口まで飲み込む段階 |

| ⑤食道期 | 食道の筋肉が動いて、食べ物を胃まで運ぶ段階 |

お口の中に入った食べ物は、硬さや大きさなどが唇や舌によってチェックされます。

噛み潰す必要があると認められた食べ物は、歯で飲み込みやすい大きさになるまで噛み潰されます。これらの流れが一つでもスムーズにいかないと、「むせる」「飲み込みにくい」といった嚥下障害につながる可能性があるのです。

詳しくは後述しますが、インプラント治療に関係するのは②準備期と③口腔期になります。

歯を失ってしまうと嚥下に影響が出る

では、もし歯を失ったらどうなるのでしょうか?

歯がなければ、なくなった歯の本数分だけ、噛み潰す力を失ってしまいます。なくなった歯の場所(奥歯か前歯か)や、その本数によっては、食べ物を十分小さくできない状態にもなっていきます。

歯は、口に入ってきた食べ物を、安全に飲み込める大きさ・形状になるまで細かくすり潰す、いわば「ミキサー」のような役割を担っています。しかし、歯を失うと、この機能が低下してしまうのです。

歯を失うとオーラルフレイルのリスクも

歯がなくなると、減少した残りの歯で噛もうとするので、他の歯に負担がかかり、いずれどこかの歯を失ってしまいます。

こうして、抜けた歯が徐々に増え、次第に飲み込みにくくなっていきます。こうした状態は、口腔機能が少しずつ衰えていくオーラルフレイル(※)を引き起こしかねません。ですので、歯が抜けてしまったら、そのまま放置するのは避けてください。

※オーラルフレイルについては、提携医院であるポラリス歯科・矯正歯科の下記コラムをご参照ください。

嚥下におけるインプラントの効果

ではここからは本題であるインプラントと嚥下の関係についてお話ししていきましょう。

冒頭でも触れたように、インプラント治療が嚥下障害を引き起こすことは考えくく、むしろ良い影響があります。なぜなら、インプラントを入れると、以下のような役割が改善し、飲み込む動作に対してはメリットが多いからです。

食べ物をよく噛み潰せるようになる

前述のとおり、歯を失うと噛みにくくなるので、食べ物を小さくしにくくなります。

なくなった歯の代わりとなるインプラントは、本物の歯に匹敵するくらい、とてもよく噛めるという優れた特長があります。

嚥下の流れの表中にある②準備期が改善し、飲み込みやすさの向上につながるケースが多いと言えるでしょう。

唾液の分泌を促進してくれる

インプラントはよく噛めるので、インプラント以外の入れ歯やブリッジよりも(※)唾液の分泌を効果的に増やせます。

唾液にはアミラーゼなどの消化酵素が含まれており、食事を摂る際にスムーズな消化を促してくれます。

インプラント治療によって噛む機能が回復すると、この唾液の恩恵を受けやすくなり、結果として飲み込みやすさの改善にもつながっていきます。

※インプラントと入れ歯やブリッジの比較については、インプラントはブリッジや入れ歯とどう違う?のコラムをご参照ください。

食塊(しょっかい)を作るのにも好影響

食べ物は、単に噛み潰しただけではバラバラになってしまうので、飲み込みやすい状態にはなりません。私たちの体は、唾液を噛み潰した食べ物に混ぜ合わせることで、飲み込みやすい形や硬さにまとめています。

この飲み込みやすいひとかたまりを食塊(しょっかい)といいますが、唾液は食べ物をきちんと食塊にする役割も担っているわけです。さらに、お口の中を潤す潤滑油のように働き、まとめた食べ物を喉の奥へとスムーズに運ぶ手助けもしてくれます。

唾液を混ぜて食べ物の形を整えるのは、嚥下の流れの表中の③口腔期の段階です。

インプラントでよく噛めるようになると、唾液の量が増え、食物に唾液が十分混ざるようになるため、食べ物の形や硬さが、飲み込みやすい状態になるのです。

インプラントが嚥下に「間接的に」影響するのは?

ご説明してきたように、インプラントは嚥下の際にメリットの方が多いのですが、以下のようなケースでは、間接的に影響を与えることも考えられます。

合わない噛み合わせによる咀嚼不良

インプラントの高さや位置が不適切で、全体の噛み合わせがしっかり合っていないと、せっかくインプラントを入れても効率的に食べ物を噛み砕くことができません。

結果として、十分に細かくなっていない食べ物の塊を無理に飲み込もうとして、むせたり喉に詰まらせたりする可能性があります。

メンテナンス不足や疾病

インプラントは定期的なメンテナンスが大切!のコラムでも解説しているとおり、インプラントを装着した後はメンテナンスフリーではありません。必ず定期的なメンテナンスが必要です。

メンテナンスを怠ってしまったり、日頃の歯磨きをおろそかにしてしまうと、注意して!インプラント治療後は放置すると様々なトラブルが…のコラムでお伝えしたような、様々な不具合が出てきます。もしインプラントにトラブルが生じれば、しっかりと噛めなくなり、結果的に食べ物を飲み込みづらい状態になる可能性があります。

また、先述のとおり、唾液には食べ物を飲み込みやすい塊にする潤滑油のような役割がありますが、ドライマウス(お口の乾燥症)になって口腔内が乾いた状態になったり、加齢や服用薬の影響によって唾液が減少すると、飲み込みやすさに悪影響が出てきます。

嚥下のことまで考えたインプラント治療を

今回は、インプラント治療が食べ物の飲み込みやすさ(嚥下)に与える影響についてお話ししました。

インプラントは、失われた歯の「噛む」機能を取り戻すことで、食べ物を細かく砕き、唾液の分泌を促すなど、スムーズな飲み込みを助ける大切な役割を担います。

しかし、噛み合わせがお口の状態に合っていないと、かえって嚥下の妨げになる可能性もあります。そのため、「しっかり噛める」という点に加え、「スムーズに飲み込めるか」という視点を持って治療を行える歯科医院を選ぶことが重要になってきます。

インプラントオフィス大通では、医療法人社団 千仁会の専門医が、豊富な知識と実績に基づき、嚥下機能まで考慮したインプラント治療をご提案いたします。「食べ物を飲み込みづらくなった」「むせやすくなった」とお感じの方も、札幌のインプラントオフィス大通へどうぞお気軽にご相談ください。