世紀で見る 続・インプラントの歴史

2025/8/25

前回の記事、始まりは紀元前!?インプラントの歴史では、インプラントの起源が古代にまで遡ること、そして現代のインプラント治療がオッセオインテグレーションという奇跡的な発見に基づいていることをご紹介しました。

今回はその続編として、インプラントの歴史をさらに詳しく、時代を追いながら先人たちの試行錯誤の道のりをたどります。

宝石や貝殻から始まったインプラントが、どのようにして現代のチタン製インプラントへと進化したのか。先人達の苦労が見え隠れするインプラントの歴史を一緒に見ていきましょう。

太古からあるインプラント

インプラントの原型は、レントゲンも麻酔もない紀元前の時代から存在していました。失くなった歯をなんとかしたいという思いは昔から変わらなかったということが分かります。

紀元前からのインプラントの歴史を振り返ってみましょう。

紀元前のインプラント

インプラントの歴史は古く、紀元前4000年頃の古代中国で、歯の修復のために釘状にした竹を骨に埋めていたとされるものがあります。

また、紀元前2000年頃のエジプトや南米の遺跡からは、骨や象牙、貝殻、宝石などを失った歯の代わりに埋め込んだ人骨が発掘されました。素材には、歯に近い硬さを持つものが選ばれていたことがうかがえます。

古代ギリシャでは、権力者が奴隷の歯を抜き、自分の抜けた箇所に埋め込む「歯の移植」が行われていたという記述も残っています。

まだまだ実用的ではなかった古代のインプラント

ただし、これらの多くは、実用的に使われていたかは定かではありません。死後の装飾品や埋葬品として使われていたという説もあります。歯のない死者が来世で不自由なく噛めるようにという願いがこめられていた風習もあったようです。

一方で、医学の父ヒポクラテスらが歯の構造や生え変わりについて研究するなど、歯に対する科学的な探究も始まっていたのもこの頃です。

ただ、当時は麻酔や滅菌の知識がなく、身体が異物を排除しようとする拒絶反応も解明されていなかったため、生きた人間への施術は感染症などの大きなリスクを伴いました。

そうした背景もあり、古代のインプラントが長く機能することは極めて困難だったのです。

2~3世紀のインプラント

始まりは紀元前!?インプラントの歴史のコラムでお話ししたとおり、西暦200~300年頃の古代ローマでは、インプラントの材料として初めて金属が使われ始めました。

遺跡から見つかった人骨には、顎の骨に鉄製のインプラントが埋め込まれていたのです。加工しやすく丈夫な金属への期待があったのかもしれません。

しかし、鉄や銅は体内で錆びてしまううえ、身体の拒絶反応も引き起こしやすいため、骨と結合して長期間機能させることは困難でした。

6~7世紀のインプラント

西暦600年頃のマヤ文明で行われたインプラントは、世界で初めて成功したと考えられています。

この頃の真珠で作られたインプラントは、歯根との結合がレントゲンで一部認められます。

歯根とインプラントの結合が成功しており、自分の歯として使えるようになったことは、この時代にとって画期的な治療だったのではないでしょうか。

中世から近代へ

中世に入っても、失った歯を取り戻すための試行錯誤は続きますが、成功への道のりは険しいものでした。

10世紀のインプラント

10世紀のアラビアや16世紀のフランスでは、象牙や牛の骨、他人の歯でインプラントを作っていたことが確認されています。しかし、これらの方法は感染症のリスクが高かったためか成功率は低く、普及しませんでした。

これ以降は、鉄や金などの金属、サファイヤなどの鉱石等、様々な材質の人工歯が考案され、試行錯誤していた様子がうかがえます。

19世紀のインプラント

時代は進み、19世紀になると歯科医療は大きな一歩を踏み出します。歯科医師であるヤンガー氏が初めて「インプラント」という名称を使い、人工歯を歯槽骨に移植する手術を行いました。

この頃からインプラントの材料として、体内で錆びにくい金や白金(プラチナ)といった貴金属の使用が試みられるようになります。しかし、これらの金属は顎の骨にはまっているだけで、骨としっかりと結合(癒着)することはありませんでした。

結果として、インプラントが不安定になったり、隙間から細菌が侵入して感染を起こしたりするなど、長期的に使えるものではなかったのです。

この課題を乗り越えるため、19世紀後半にはポーセレン(セラミックの一種)とゴムを組みあわせたインプラントも登場し、金属以外にも目が向けられたことが分かります。

近代のインプラント

20世紀に入るとインプラント治療の研究は大きく加速します。より良い「形」と「素材」を求めて様々なアイデアが生まれました。

20世紀のインプラント

現在のようなインプラントが確立されるまでには、様々な形のものが考案されていました。

| 1901年 | プラチナとイリジウムを合わせた高価な金属でできた、鳥かごのような格子状のインプラントが考案されます。 |

|---|---|

| 1913年 | 現代のインプラントの原型ともいえる、シンプルな円筒状のものが登場しました。 |

| 1940年 | 現在主流となっている、ネジの形をしたスクリューインプラントが開発され、現代インプラントの基礎が築かれます。 |

また、インプラント材料にコバルト・クロム合金やニッケル・クロム合金が使われ始め、大幅な進歩がみられました。

これらの金属は軽量で抗腐食性の高い材料でしたが、感染リスクが高い、癒着しない、拒否反応を示すなどの理由で。長期的に使うことができなかったのです。

現代のインプラント

始まりは紀元前!?インプラントの歴史のコラムで解説したように、近代歯科インプラントを語るにあたって、スウェーデンの整形外科医であるペル・イングヴァール・ブローネマルク教授を欠かすことはできません。彼の発見が今日のインプラント治療を支えています。

ブローネマルク教授の発見

1952年、スウェーデンの医師であるブローネマルク教授がチタンと骨が結合することを偶然発見しました。

ブローネマルク教授は当時、骨が治癒する過程を顕微鏡で観察する研究を行っていました。その際、ウサギの骨に埋め込んだチタン製の器具が、実験後に骨と一体化して取り外せなくなっていることに気づいたのです。

ブローネマルク教授が発見したチタンと骨が拒絶反応を起こさずに結合する現象は、オッセオインテグレーションと名付けられました。

この発見を歯科治療に応用して開発されたのが、最初のインプラントシステムです。

ブローネマルク・インプラント

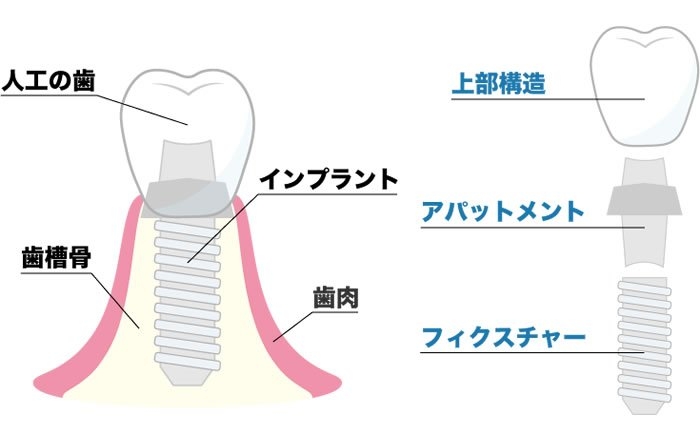

ブローネマルク教授が開発したインプラントシステムは、1965年に初めて臨床で使われました。その構造は、現在のインプラントと基本的に同じです。

- フィクスチャー:顎の骨に埋め込むネジの部分

- アバットメント:フィクスチャーと人工歯をつなぐ土台

- 人工歯:見た目を回復する歯の部分

これら3つのパーツを連結する構造は、現代のインプラントの原型となりました。このシステムの開発には、現在もインプラントメーカーとして知られるノーベル・バイオケア社が協力しています。

この技術の登場により、歯を失った方々が再びご自身の歯のようにしっかりと噛めるようになり、生活の質(QOL)の向上に大きく貢献しました。その後、ブローネマルク教授のインプラント技術は世界中に広まり、日本にも導入されたのです。

日本におけるインプラント治療の歩み

日本でも過去には独自のインプラント開発が試みられていました。

1970年代には、川原春幸教授によって人工サファイアを用いたインプラントが開発されます。しかし、サファイアはオッセオインテグレーションが起きにくく、安定した固定が難しかったため、広く普及することはありませんでした。

日本のインプラント治療が大きく前進したのは1980年代のこと。ブローネマルク教授に師事した小宮山彌太郎医師によって、チタンを用いたインプラント技術が日本に紹介されたのです。

そして1983年、国内で初めてブローネマルクシステムによる治療が行われ、初めて日本でもインプラントが臨床で使われました。

現在のインプラント治療と当院の取り組み

今日のインプラント治療の成功は、1950年代にブローネマルク教授が発見した、チタンと骨が強く結合する現象(オッセオインテグレーション)が基礎になっています。インプラント本体が顎の骨にしっかりと固定されるようになり、治療の成功率が大きく向上したのです。

インプラント技術が持ち込まれた当時は、インプラントに対する認知度も低く、高額だったため、なかなか広まりませんでした。

しかし、現在では歯を失った際の選択肢として広く知られ、ほとんどの歯科医院で受けられる治療にまで進化しています。

インプラントオフィス大通では、北海道大学の臨床教授も務める千田理事長のもと、専門的な知見に基づいた、安心のインプラント治療を提供いたします。札幌でインプラントをご検討中の方は、どうぞお気軽にインプラントオフィス大通までお問い合わせください。

参考文献